Quel est le point commun des cinquièmes opus des grandes sagas horrifiques contemporaines ? À de rares exceptions près, il s’agirait des opus les plus faibles de la franchise. Mais qu’est-ce qui explique ce phénomène ? Retour sur une série de cas qui placent très haut le curseur du doute et de la médiocrité…

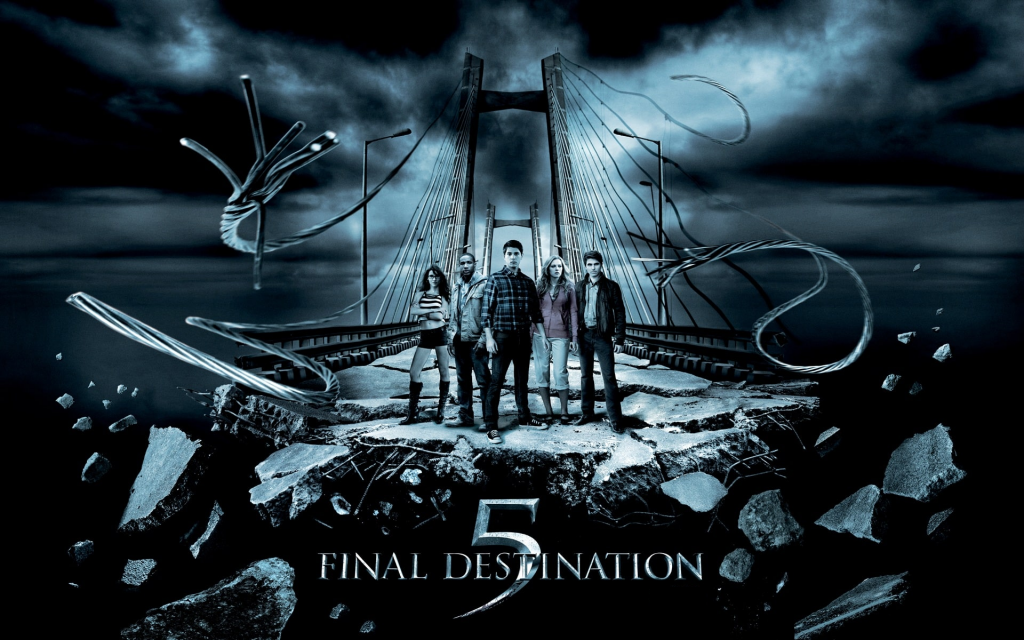

Avec le recul, les grandes franchises ont souvent rencontré des difficultés, arrivées à leur cinquième épisode. Le sentiment de redite était déjà très accentué par la répétition d’un schéma qui n’était de prime abord pas forcément envisagé au départ (Destination finale par exemple, qui admet avoir fait le tour de la question et choisit de tirer sa révérence en bouclant la boucle en 2011, tout du moins avant le retour de la franchise près de quinze ans plus tard avec Final destination : bloodlines). Souvent, leur mise en chantier hâtive s’expliquait par le succès parfois inattendu du film précédent, mais dont la production était trop pressante pour se concentrer suffisamment sur leur scénario ou leur ligne directive. Halloween 5 (1989) et Vendredi 13 chapitre 5 : une nouvelle terreur (1985) en sont les exemples les plus flagrants, chacun d’eux n’étant que la preuve irréfutable qu’il leur était impossible de dire stop aux méfaits de leur croquemitaine vedette (ou d’un copycat créé pour l’occasion). Écrits, produits et tournés pour sortir un an à peine après l’opus précédent, les deux films ont été de cuisants échecs critiques et commerciaux, ce qui n’a pour autant pas éteint leur saga, mais qui leur a rappelé à eux et à tant d’autres qu’il n’y a pour les franchises que peu de chance de briller dans l’empressement.

Pinhead, lui aussi, relégué dès ce cinquième opus (Hellraiser : Inferno en 2000) au format vidéo, entame la pente descendante du star-system en exhumant des scénarios oubliés qui ne lui étaient même pas prévus au départ. En effet, les opus 5 à 8 de la saga seront des récupérations de projets totalement étrangers à l’univers de Pinhead, et remâchés pour permettre à la firme Dimension d’entretenir les droits de la franchise sur une exploitation vidéo. Même de sinistre facture, la recette aura permis aux cénobites, à défaut de s’enliser dans la plus vile médiocrité, de ne pas sombrer dans l’oubli.

Par extension, tout succès n’est pas forcément destiné à se reproduire à chaque opus. Tout dépend de la véritable capacité d’un film d’engendrer sa réussite dans l’exploitation de son filon originel. Des sagas aussi diamétralement opposées que Saw, Amityville ou Puppet Master tentaient de réitérer à outrance une formule certes puissante à l’origine, mais déjà bien fatiguée à son énième chapitre. Surfant dès lors sur le nom plutôt que sur le potentiel, ces franchises perduraient ainsi en tentant par de vagues subterfuges de justifier une nouvelle sortie en salles ou directement en vidéo. Bien entendu, cet état dépasse la cadre horrifique, puisqu’on ne peut pas retenir des films tels que Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar (2017), L’Âge de glace : les lois de l’univers (2016), Jurassic World : Fallen Kingdom (2018), Die Hard : belle journée pour mourir (2013), La bataille de la planète des singes (1973), Terminator : Genisys (2015), Fast Five (2011), Transformers : the last knight (2017), ou Indiana Jones et le cadran de la destinée (2023) pour leur prouesse, leur renouveau ou même l’inventivité de leur scénario.

Le cas de Scream 5 (2022) est un des plus représentatifs. Après plus de dix ans de pause (le 4e opus de Wes Craven datant de 2011), la franchise tente un come-back en reproduisant une énième fois le schéma d’origine en le transposant à la nouvelle génération. Avec une scène d’ouverture aussi calqué que possible sur Scream (1996), avec toutes les marques excessives de notre époque (surenchère de la phase d’interactivité, effets sanglants désuets, suspense aux abonnés absents) au point que tout le film patauge et galère à se montrer surprenant en rameutant encore et encore les vieilles pétoires d’origine quand celles-ci n’y croient plus elles-mêmes (le trio Sidney Prescott, Gale Wathers et Dewey Riley, qui ne sont que l’ombre d’eux-mêmes, placés de force dans une intrigue qui ne les concerne en rien). Le film entier semble bercé par le vide, autant via des nouveaux personnages aussi profonds que des cendriers, des tentatives désespérées de raccrocher les wagons avec le passé (le pathétique fantôme vieillissant de Billy Loomis) que par les meurtres gores sans saveur nappés d’une dose excessive de supercherie (celui en pleine rue où personne ne voit ni n’entend rien) ou via des effets spéciaux miteux (le couteau dans la gorge aux CGI qui piquent les yeux). Avec la prétention suprême de ne s’appeler que Scream, cet opus de 2022 montre définitivement par l’exposition de ses deux tueurs (dont le mobile est… rien du tout), que la seule folie (de faire des films pour faire des films) aura surtout été de nous faire croire qu’il pouvait être la base d’un renouveau dans la franchise.

La surenchère étant l’ingrédient principal de toute séquelle, certaines franchises frôlaient l’indigestion la plus fatale dès leur cinquième opus (quand ça n’était pas déjà le cas avant). La rafale de nouveaux personnages, destinée à basculer le schéma d’origine vers un nouveau matériau, prouvant les limites de cette étendue désespérée. Le fils de Chucky (2004), pourtant réalisé par Don Mancini (créateur de la franchise et scénariste de chaque opus) n’aura ni réussi à implanter le fameux rejeton de la poupée tueuse dans l’inconscient collectif (à la différence de Tiffany, la fiancée, surgissant de l’excellent quatrième opus de 1998), ni à surfer avec équilibre sur la vague de l’humour pastiche assumé du film de Ronny Yu. Si les poupées n’ont pas la cote avec leur cinquième opus, les marionnettes ne s’en tirent guère mieux puisque là encore la production, par désespoir d’en tirer encore quelques dollars, s’essayent avec Puppet Master 5 (1994) d’affranchir la saga de l’étiquette de film familial fantastique. Un échec cuisant incroyable quand on voit le potentiel de cette fine équipe de jouets malfaisants, tous plus originaux (et sous-exploités) les uns que les autres. La faute peut-être à un manque d’investissement financier, condamnant chaque opus à avoir l’air de dater du milieu des années 80.

À la façon d’un équilibriste forcé de marcher sur un fil de plus en plus tendu au fil des années (mais pas pour les bonnes raisons), les franchises ont souvent tenté d’inscrire leur atout majeur dans la case de l’humour, pour mieux excuser la faiblesse de leur scénario. Freddy, dans L’enfant du cauchemar (1989), continue sa lente agonie dans l’océan du second voire troisième degré, misant davantage sur le mystique et une réalisation colorée et pop que dans le souhait d’apporter une véritable dose d’effroi à ses spectateurs. Devenu un clown représentatif de son époque, le tueur aux lames de rasoir s’adonne à un spectacle de 90 minutes tous les un ou deux ans, avant de disparaître avec la promesse de revenir encore et encore, plus fou et décalé que jamais. De son côté, si John Kramer a rendu l’âme depuis l’opus 3, le saga Saw réitère d’une année à l’autre pendant des années le lourd penchant gore de ce que le slasher s’était jusque-là réservé. Saw V (2008), encore dans le creux de la vague, s’essaye encore de trouver une unité assez indicative pour ne pas se faire oublier. Pourtant, personne ne saura se rappeler de cet opus sans le confondre avec la plupart des autres chapitre, comme s’il s’agissait d’un épisode d’un feuilleton comme tant d’autres, sans véritable force distinctive. Par extension, des sagas dont on a perdu le fil depuis longtemps (voire depuis le début), s’évertue à rabâcher une énième louche de leur soupe amère. Amityville 5 (1990), dépourvu de sa demeure d’origine (détruite dans le 3), tente de ressusciter le phénomène dans une nouvelle bicoque dans cet opus resté carrément inédit dans la moitié du globe. Paranormal Activity : ghost dimension (2015) s’essaye paresseusement sans sortir des sentiers battus de l’opportunisme obsolète de son found footage éculé. Quant à American Nightmare 5, il enterre la saga en prouvant qu’avec quatre films dont un préquel, plus une série TV de deux saisons, l’excellent pitch de départ n’aura jamais réussi à se décliner sur la moindre seconde bobine, au point de devenir ce que le titre original laissait facilement entrevoir : une purge. De la même façon, Underworld : blood wars (2016), Children of the corn V (1998) ou Leprechaun : in the hood (2000) ont davantage l’air de sous-produits de vidéo-clubs que de véritables productions autonomes.

Enfin, pour enfoncer définitivement le clou de « les opus 5, c’est plutôt nul », rien de tel que de s’attarder sur le haut du panier des désastres toutes catégories que sont Resident Evil : Retribution, Scary Movie 5 et L’Exorciste : dévotion. Chacun à leur manière, ils pédaleront dans la semoule, précipitant leur saga respective dans le gouffre de la bêtise la plus abyssale. Si l’incompréhension est palpable pour Resident Evil (qui avait une quantité incommensurable de matière à explorer avec les jeux vidéo mais qui a préféré miser sur les pirouettes de son héroïne atrophiée) ou pour Scary Movie (qui n’est plus drôle mais juste vulgaire, et dont la tristesse de ce cinquième opus n’a d’égale que son irrévérence envers son public, comparé à la richesse des films qu’il pouvait parodier et au pouvoir comique de son équipe de casting jetée aux orties), le véritable orage est celui de L’Exorciste. Annonçant une suite de la vague nostalgique à la façon d’Halloween 2018, ici 50 ans après le film culte de William Friedkin, le métrage de David Gordon Green a tout d’une mauvaise production Netflix pour lequel on s’étonne encore que le feu vert ait pu être donné par un producteur même sorti des langes. Enchaînant les pires hérédités possibles avec en guise de montage un pistolet à mastic, le film génère chez le spectateur une toute autre envie de vomir que celles, légendaires, du film originel à l’époque de sa sortie. Au final, aucune saga n’a particulièrement réussi à briller avec son cinquième opus, preuve qu’il y a des chiffres et des idées avec lesquels il n’est pas toujours bon d’essayer de s’illustrer…