Si Halloween : la nuit des masques a été décliné sur un grand nombre de suites (douze, à ce jour) depuis 1978, il a encore beaucoup de secrets à dévoiler. L’histoire, dont le scénario a été rédigé par John Carpenter et Debra Hill, avait été soufflée aux oreilles de Moustapha Akkad par Irwin Yablans, lui-même producteur, et cherchant à faire développer sa trame. Il s’agissait encore là que d’un synopsis assez élémentaire, reposant sur le titre provisoire qui lui avait été donné : The baby-sitters murders. En gros, l’histoire d’un fou s’attaquant à des baby-sitters un soir d’orage. En confiant cette base à Carpenter, Yablans espère que l’histoire prendra de l’ampleur, ce que ne tarde pas à faire Carpenter en transposant l’histoire le soir d’Halloween, souhaitant ainsi déployer l’ambiance angoissante liée aux traditions celtiques et aux célébrations populaires américaines. Pour élaborer les personnages, il fait appel à ses inspirations (notamment Hitchcock, en donnant les noms de Tommy Doyle, le détective dans Fenêtre sur cour, et de Samuel Loomis, l’amant de Marion Crane dans Psychose, à deux personnages de Halloween), mais aussi à son imagination, ou plus exactement à ses souvenirs, car l’un d’eux en particulier a marqué l’esprit du réalisateur au point de s’en inspirer pour développer notamment le cas de Michael Myers.

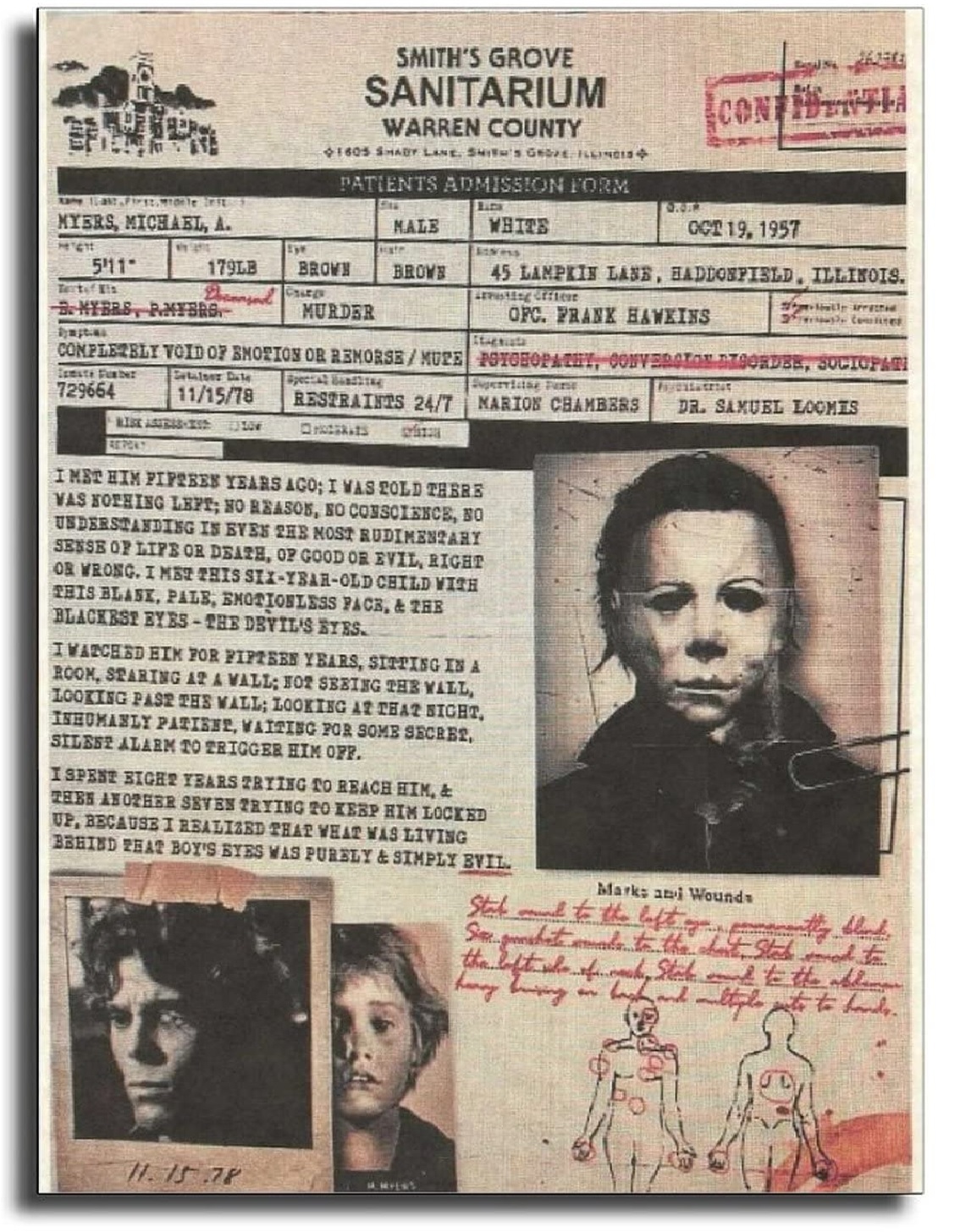

Si Debra Hill dépeint de son côté les personnages féminins (dont l’héroïne Laurie Strode, dont le nom est celui d’une ancienne petite amie de John Carpenter dans la vraie vie), Big John dévoile dans le documentaire Halloween : a cut above the rest un épisode qui l’a hanté et dont il s’est servi à la rédaction de son script. Dans les années 60, lors d’une visite d’un établissement psychiatrique alors qu’il était étudiant à la Western Kentucky University, Carpenter rencontre certains patients atteints de graves maladies mentales et/ou dégénératives, dont un adolescent blafard qui l’a littéralement glacé sur place. Son visage était fermé et imperturbable. « Un regard profond de schizophrène » raconte Carpenter. Il détaille le jeune homme comme un être aux yeux noirs, sans âme, et le visage pâle, sans émotion. L’évocation de ces souvenirs renvoient directement à la façon dont le Dr Loomis décrit son patient Michael Myers dans le film : « J’ai vu cet enfant de six ans au visage mort, pâle, où ne se peignait aucune émotion avec d’immenses yeux noirs, les yeux du malin » .

John Carpenter avait détaillé sa perception de Michael Myers quand il s’est mis à imaginer la menace principale de son film d’horreur. « Il n’a aucune caractéristique. Il est… comme une machine. Il représente juste le diable à l’état pur » a-t-il indiqué. « C’est l’enfer qui vient de nulle part, qui me terrifie totalement en tant qu’être humain. L’enfer qui pourrait arriver sur le pas de ma porte, sans but, sans passé, sans origine » . Une menace d’abord implicite qui joue sur la part noire qui habite tout un chacun. « Au fond, tout le monde a peur du noir » finit-il par indiquer. A contrario, Carpenter entoure Michael Myers d’éléments bien plus concrets, ne laissant pas ce personnage devenir une créature mystique façon Dracula ou L’homme invisible. Il le nomme d’ailleurs Michael Myers en écho au nom du producteur anglais qui l’aida à distribuer son précédent film en Europe. Pour le reste, le tueur est certes une menace fantôme dans le film, apparaissant et disparaissant aux yeux de ceux qui le croisent du regard (Laurie, Tommy, et même le Dr Loomis à la toute fin du métrage), il a une adresse et une famille, et donc une identité. C’est cette identité qui flottera au-dessus de la saga, magnifiant l’aura inerte d’une machine à tuer sans âme d’un côté, et du frère/oncle à l’esprit malade qui cherche à éradiquer sa famille de l’autre. De manière générale, son caractère horrifiant a été accueilli avec beaucoup d’intérêt par le public, ce qui a donné lieu à la réalisation de nombreuses suites et remakes, et renforcé la notoriété du personnage, plus de 45 ans après ses débuts sur grand écran.