Les américains sont friands de publicités. Loin d’estimer, comme aurait tendance à l’éprouver le reste du monde, que celle-ci est excessive voire nocive, le public outre-atlantique déborde d’énergie dans la promotion de leur œuvres culturelles. Le cinéma, tout comme les programmes télévisuels, et dorénavant les plateformes, regorge de mises en avant, notamment sur internet. Mais avant ce recours aujourd’hui automatique et courant, la mécanique était tout autre. L’exploitation publicitaire dans les journaux, magazines, spots télé et bonus VHS et DVD avait un coût qu’il fallait absolument savoir considérer et manier de la meilleure façon pour toucher efficacement le public sans viser à côté. Retour sur la promotion de la saga Halloween, de l’opus original de 1978 à 2002 (Halloween Resurrection), à travers les articles vintage parus dans la presse et dans les publicités média.

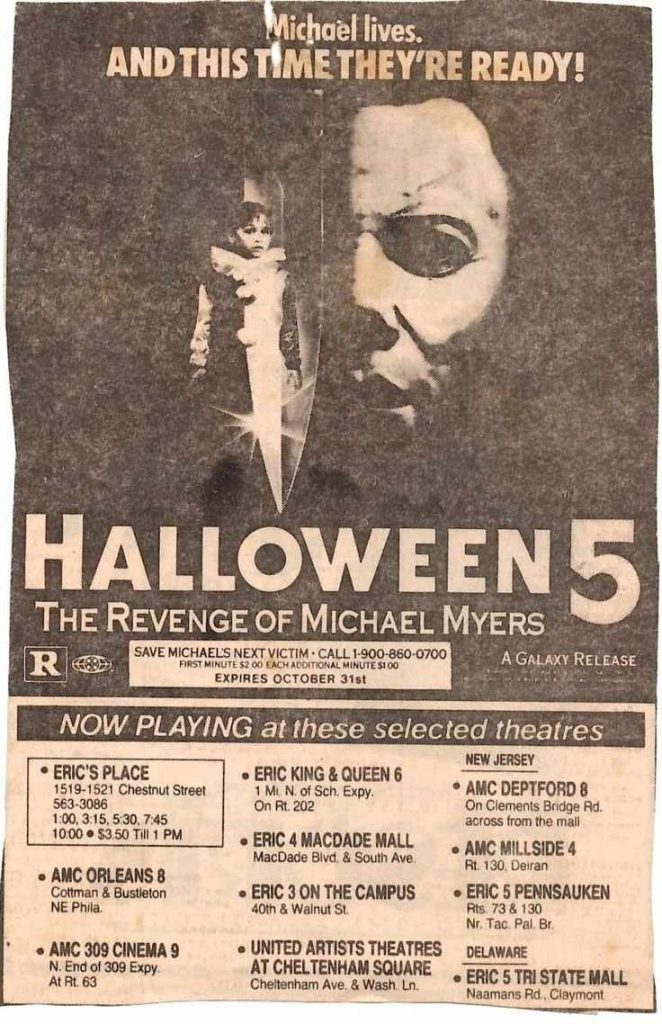

Dans les années 70 et jusqu’au début des années 2000, le support papier était, via les journaux et les magazines, la principale source de renseignements du monde artistique. Et ce, malgré l’essor de la publicité télévisuelle. Les encarts dans les journaux et les magazines étaient donc nombreux, et cherchaient par tous les moyens à promouvoir le produit de vente. Qu’il s’agisse d’un cadre de la taille d’un timbre-poste ou d’une page pleine d’un quotidien, la saga Halloween s’est déversée au fil du temps avec une dextérité axée sur la popularité du genre et de son croquemitaine phare. Les sorties cinéma et les diffusions TV illustraient alors ça et là les papelards américains pendant de nombreuses années. Ces visuels étaient parfois corrigés ou arrangés selon les besoins, de façon à rompre la monotonie et marquer les âges.

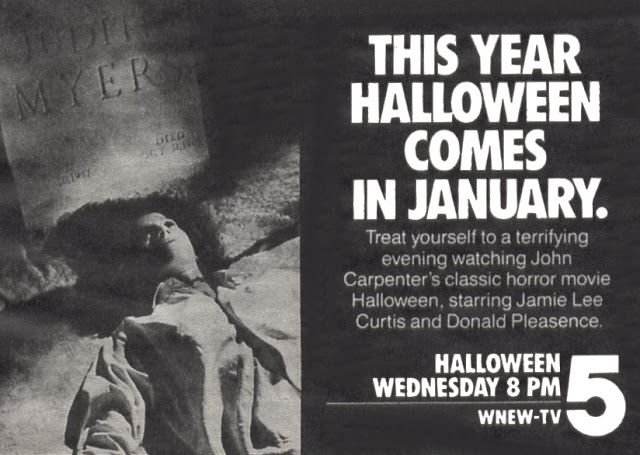

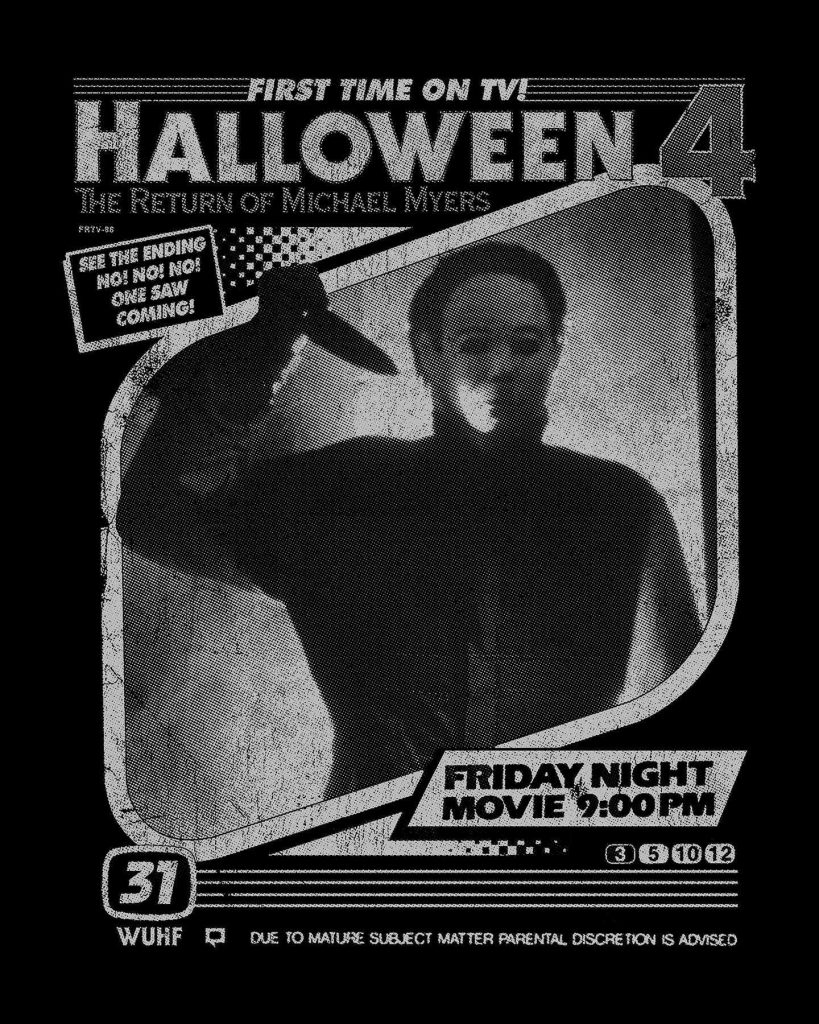

Des journaux à la télévision, il n’y a qu’un pas. L’idée est de surfer sur tous les moyens modernes de diffusion de l’information, alpaguant au passage le téléspectateur pour ne pas le faire quitter son fauteuil et garantir un maximum de succès lors de la diffusion du film. L’accent principal est mis sur le distributeur qui sera le premier à diffuser le film sur les écrans, comme le prouvent les nombreux spots affublés de la mention « first time on TV » . À noter que pour les américains, la première diffusion télévisée est quasiment aussi primordiale que le premier weekend d’exploitation en salles, cette diffusion était aussi coûteuse qu’unique dans le temps (hors schéma de multi-diffusions simultanées sur plusieurs créneaux sur une même chaîne). TV spots à gogo visent à garder l’attention et s’inscrire dans les mémoires.

« En télé, la pression publicitaire est plus forte aux États-Unis qu’en France, avec 17 minutes par heure contre […] 9 minutes dans l’Hexagone » rappelle sur le site Stratégies. Les spots commerciaux ne durent parfois que quelques secondes, et s’adaptent à la tranche horaire de leur diffusion, loin du temps des audiences familiales.

Bien que les mœurs évoluent avec les années, l’accueil de la publicité auprès du public n’a toutefois jamais été le même d’un côté du monde comparé à l’autre. « L’Américain moyen reconnaît la nécessité de la publicité, même s’il la trouve parfois abusive. Il sait qu’elle est en partie responsable de la grande activité commerciale de son pays, sans laquelle s’arrêterait la production en série, base de son système économique. Aucun doute là-dessus, la publicité aux États-Unis passe pour l’un des facteurs assurant le haut niveau de vie de la nation. On n’y entend pas, comme chez nous, des réflexions où, sur un ton scandalisé, l’on cite les dépenses publicitaires de telle ou telle société » (G. Baguet pour Le Monde). C’est donc culturellement et tout naturellement que l’accent publicitaire peut être porté sur une énième suite avec autant d’engouement que pour un film original. Les USA assument la notion de franchise, et promeuvent par exemple Halloween H20 en 1998 avec autant d’aplomb que pour le film original vingt ans plus tôt, toujours avec le même goût de l’excès, en prodiguant que le film en question est forcément meilleur que tous ceux sortis avant.

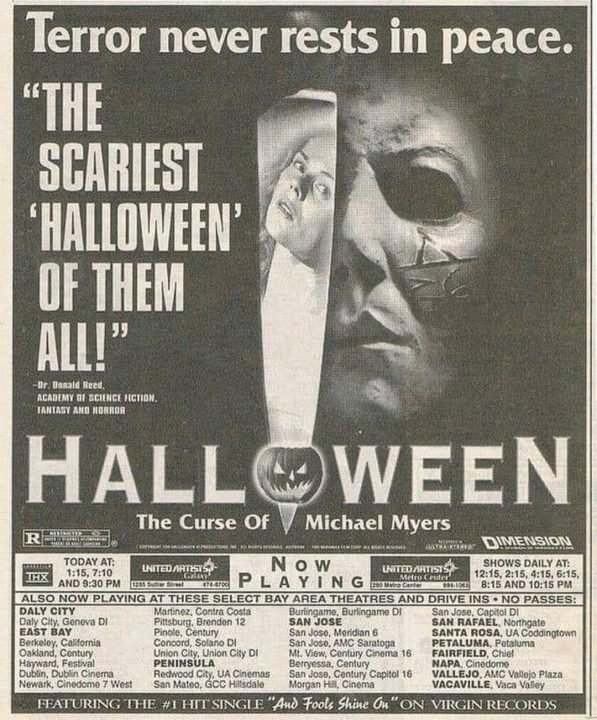

À la télévision, ces spots publicitaires sont sujets à de sévères vérifications. Chaque seconde de diffusion coûte une fortune. Il faut toucher rapidement et efficacement le public visé. Dans le cadre de la promotion d’un film d’horreur, l’avantage d’une diffusion plus tardive limite ce coût et cette sévérité (bien que le champ d’impact sur le public se retrouve fatalement diminué), mais il ne faut toutefois pas froisser la censure. La difficulté est de trouver le juste milieu pour attirer sans trop révéler. La saga Halloween mise sur la notoriété du nom de sa franchise, et sur les images choc de son croquemitaine à l’œuvre. Renforcé par quelques effets savoureux de l’époque (un montage à l’action électrique et rythmée, des plans sur des citrouilles creusées) et des indications de texte ou punch-lines efficaces (The one, the only, the classic pour Halloween ou The scariest Halloween of them all ! pour Halloween 6), les pub sont représentatives de leur époque, tout en perpétrant cette intemporelle surenchère visant uniquement à vendre le produit. Impossible d’estimer la qualité d’un métrage à sa publicité qui, elle, est le fruit tout à fait à part des producteurs et distributeurs du métrage.

Au milieu des années 80 début des années 90, les films de genre mettent le couvert en réussissant la prouesse d’impacter sur un public plus jeune, et moins affecté par la censure. La culture pop prend une place considérable, les croquemitaines sont désormais des stars pour les ados (Freddy Krueger est un « pote » de la nouvelle génération, plus qu’une créature de leurs cauchemars), et les producteurs en sont très conscients. Les opérations marketing vont jusqu’à s’octroyer des revenus additionnels typiques de l’époque, en jouant sur toutes les mesures interactives possibles. L’affichette d’Halloween 5 ci-dessous propose par exemple de téléphoner à un numéro surtaxé pour empêcher Michael Myers d’éradiquer sa prochaine victime (le tout avant le 31 octobre, bien évidemment, après il sera trop tard).

Halloween 6 : the curse of Michael Myers, premier produit de la saga estampillé par les frères Weinstein à la production, a particulièrement été décliné en spots publicitaires destiné à l’information de sa sortie cinéma, puis de son exploitation en vidéo, avant sa diffusion sur les chaînes télé. A la manière du film précédent, cet amas publicitaire pour la sortie média et TV du film était également un moyen de réparer les résultats moyens au box-office qu’a connu le métrage lors de l’exploitation en salles. Cette « re-sortie » n’est en effet pas comparable aux résultats d’une exploitation en salles, un film pouvant mettre parfois plus de temps qu’un autre pour trouver son public selon son époque, sa date de sortie, et le support de diffusion. En guise d’exemples cinématographiques n’ayant pas trouvé de succès en salles, mais s’étant construit une notoriété par la suite, on peut mentionner Blade Runner, Donnie Darko, The Rocky Horror Picture Show ou encore Fight Club. Leur sortie sur support média sera par contre couronnée d’une immense succès, les films se frayant une notoriété par un bouche à oreille progressif et des critiques plus objectives avec le temps. Halloween III : season of the witch, en est également un parfait exemple. Conspué à sa sortie, pour marquer une coupure trop brutale avec ce qu’en attendait le public, le film de Tommy Lee Wallace a depuis trouvé son culte auprès d’inconditionnels lui vouant même une attention toute particulière en tant que film isolé.

Dans une étude de la politique marketing américaine, publiée par Joël Augros dans la revue Hermès (consultable via cairn.info) : « Un des éléments majeurs du marketing contemporain, relayé par de nombreux journaux, est le chiffre des ventes du premier week-end, promu signe de qualité. Ce chiffre de vente ne reflète que très imparfaitement les sommes qui vont revenir au studio et n’est en fait qu’un produit d’appel. Être premier ou dans les premiers assure une exposition médiatique importante et permet de « placer » le film dans la course aux recettes sur les marchés secondaires (télévision, vidéo et leurs déclinaisons) qui sont les véritables lieux de valorisation des films » . Par extension, les chiffres sont une excellente mise en avant du film lors de sa sortie en VHS (ou tout autre support média existant depuis, du DVD au blu-ray) : résultats au box-office du film ou de la saga complète, tout est bon pour rafler la mise dans le cœur du public.

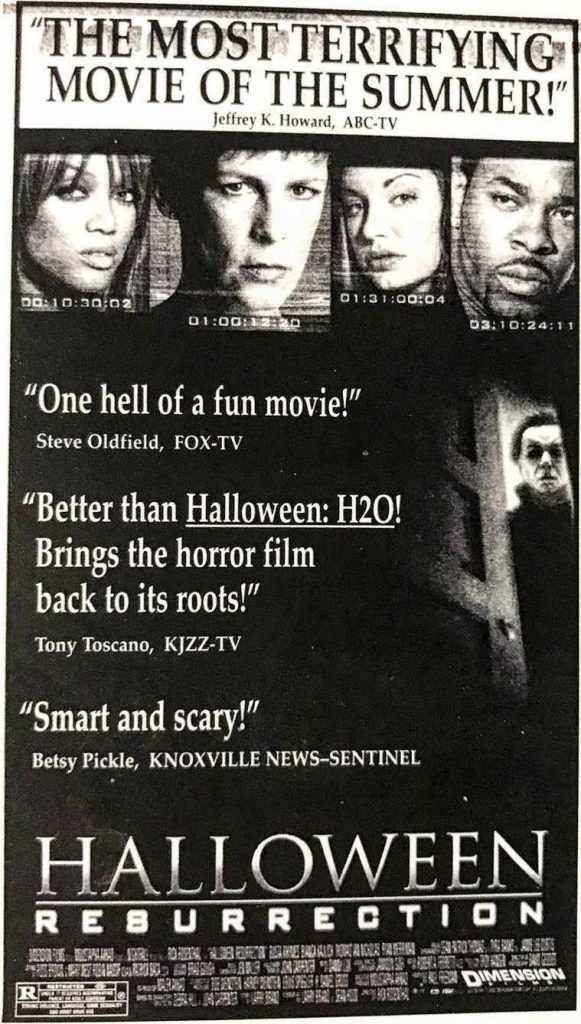

La loi des séries, celle des séquelles en masse, et bien entendu le réflexe voulant que tout est toujours meilleur, plus grand, plus fort, n’échappe pas à la publicité américaine. Subtilement ou non, chaque nouvelle sortie s’accompagne de tous les adjectifs les plus élogieux, écrits le plus gros possible, pour que le spectateur ne puisse avoir une fraction de seconde pour en douter. Halloween 6 devient « l’opus le plus terrifiant de tous« , suivi par Halloween 20 ans après, pour sa part « le seul opus sérieux depuis l’original« , lui-même talonné par Halloween Resurrection qu’on clame « Meilleur qu’Halloween H20 !« . Au bon soin du spectateur de déceler la supercherie dans cette course aux éloges concernant le film de Rick Rosenthal.

Autre stratégie commerciale forte et populaire outre-Atlantique, basée sur l’idée que l’union fait la force, est le double feature, proposant un double programme lors de séances spéciales à thème, au cinéma, à la télévision ou en bi-pack VHS. Halloween et The Fog pour un cycle John Carpenter, ou Halloween III et Amityville II pour une rétrospective de Tommy Lee Wallace, quand les producteurs ne se montrent pas plus audacieux avec des binômes plus surprenants, comme par exemple le duo Halloween II et Silent Rage (Horreur dans la ville, avec Chuck Norris) sous le sceau des aberrations hospitalières. Plus gros encore, Halloween II servant à la promotion de Sharky’s machine (L’anti-gang en VF), également sorti en 1981, en permettant au public venu voir Michael Myers de bénéficier d’une entrée gratuite pour le film de et avec Burt Reynolds. L’accroche « This weekend, watch Halloween II with Burt Reynolds !! », résonne encore auprès d’un public désabusé par la tournure de la formule un tantinet trompeuse.

Enfin, ne passons pas à côté du scandale ayant obligé Halloween : the curse of Michael Myers à modifier sa campagne d’affiches promotionnelles. En effet, le visuel ci-dessous, qui n’a de prime abord aucun élément blasphématoire à son bord, a provoqué un élan de plaintes de la part de nombreuses personnes particulièrement puritaines, voyant à travers l’actrice Marianne Hagan (héroïne du film dans le rôle de Kara Strode) le visage de Nicole Brown Simpson, ex-femme du footballer et acteur O.J. Simpson (saga Y a-t-il un flic… ?), et assassinée par ce dernier en juin 1994. L’illustration faisait trop écho à cette affaire juridique très médiatisée, enfonçant le clou en exposant la tagline « Terror never rests in peace » (« la terreur ne repose jamais en paix » VF) à l’heure où il était question de meurtre inexpliqué et de coupable désigné. L’affiche a dès lors été retirée suite à la pression et les plaintes adressées à l’encontre de la production. Le scénariste Daniel Farrands en était le premier attristé, estimant cette illustration meilleure que l’affiche cinéma définitive.