On ne va pas se mentir, la France n’est pas réputée pour empiéter sur le genre horrifique. Encore moins sur le slasher movie. Si dans le domaine, on pourra retenir quelques pépites surgies de nulle part (Haute Tension, Night Fare, Aux yeux des vivants), il s’agit toujours d’exemples hors circuit de la vague néo-slasher née du regain du genre après la sortie de Scream. À l’heure où les ersatz de Ghostface ont envahi les écrans, on a noté une poussée de vilains du monde entier (Cold Prey en Norvège, Cut en Australie, Anatomie en Allemagne ou encore Death Academy en Suède) qui ont peut-être précipité la mise en chantier de ce Promenons-nous dans les bois bien français. Le film, écrit notamment par Annabelle Perrichon, est confié à Lionel Delplanque, un réalisateur prometteur gagnant du meilleur court-métrage du Festival de Gerardmer avec l’excellent Opus 66. Fort d’un souci de mise en scène assez pointu, il semble le metteur en scène idéal pour ce film d’ores et déjà vendu comme « le Scream français ». Une erreur marketing magistrale, tant « l’œuvre » traitée ici relève d’un tout autre genre, aussi expérimental que diamétralement opposé au « vulgaire » slasher movie.

(attention : spoilers dans ce paragraphe) Alors certes, le film a été maquillé en slasher, avec son tueur déguisé en loup qui éradique un à un les jeunes membres d’une petite troupe de théâtre amateur venus dans un lugubre château à la demande du maître de maison. Mais force est d’admettre qu’aucun adepte du slasher movie ne vantera les mérites du genre avec Promenons-nous dans les bois, que les aficionados auront vite fait de qualifier de trompeur, de soporifique, voire de complètement naze. Ce serait alors passer à côté des quelques qualités indéniables du métrage, qui n’empêchent malheureusement pas à l’ensemble de souffrir à cause de ce qu’on attendait de lui. L’exercice le plus périlleux sera donc de dissocier le visionnage du film des attentes qu’on portait sur lui, soit ne pas le voir comme un énième slasher, mais comme un film noir. De prime abord, le mythe du conte est ici exposé en toile de fond, à nouveau d’une manière inattendue, si ce n’est paradoxale. En effet, que garde-t-on concrètement à l’idée de la légende du petit chaperon rouge, passée la pathétique représentation des comédiens, le titre du film, et le costume du tueur ? Pas grand-chose. Et pourtant, on aurait trop vite fait de passer à côté de messages plus suggestifs tels que l’allégorie de la mère-grand alitée et victime d’un monstre (Alex de Fersen, joué par François Berléand, devient la proie de son propre nemesis schizophrène), ou celle du chasseur, peut-être plus flagrant et efficace que le loup, qui prend les traits ici d’un sombre agresseur/violeur qui sévit parallèlement au tueur en série, et qui reste une menace constante sur les jeunes chaperons naïvement affairés à errer dans les bois. (fin des spoilers)

Ces éléments sous-jacents traversent le métrage de façon peu conventionnelle, et restent imagés et donc peu décelables au premier (et souvent le seul) visionnage. Ce qui reste flagrant toutefois, et qui fait de Promenons-nous dans les bois une réussite, c’est le point visuel, la mise en scène stylistique rappelant les grandes œuvres de l’âge d’or du cinéma allemand ou italien. La scène d’introduction au coin du feu, à la lecture de la célèbre comptine pour enfants (comment ne pas partager un malaise à voir Marie Trintignant succomber à l’attaque de son assaillant ?), aux recoins du château plongé dans le noir, et offrant des cadres superbes et inquiétants, accentués par les partitions musicales glaçantes de Jérôme Coullet (compositeur sur À la folie pas du tout, Requiem). Nous sommes en présence d’un film de frousse, jouant sur de perpétuels accélérations et ralentis, les formes à travers les vapeurs d’eau (séquence de la salle de bain, l’apothéose visuelle du métrage), les ombres et les lumières via des plans en plongée ou contre-plongée (le sac de sport tombant dans les marches de l’escalier) ou en vue subjective d’une tête séparée du corps (l’ouverture de ce même sac), alliant au génie, rappelant les meilleures heures de Dario Argento ou Michele Soavi. D’une façon purement cinématographique, Promenons-nous dans les bois est une œuvre magistrale, dans laquelle les notions de temps et d’espace semblent totalement reléguées aux confins de la plus noire des nuits. Le problème se pose donc finalement sur la partie orchestrale du film, partagée entre son scénario, ses personnages, son rythme et son final.

Réunissant un casting de jeunes premiers, encore méconnus pour certains, Promenons-nous dans les bois présente Clément Sibony (égérie Hermès, vu dans À la folie pas du tout, L’Envol, ou encore The Walk de Robert Zemeckis), Clothilde Courau (future princesse de Venise, et vue dans La Môme, Un long dimanche de fiançailles, ou encore Embrassez qui vous voudrez), et François Berléand (Les Choristes, Le Transporteur) dans le rôle à semi-contre-emploi du propriétaire du château, hôte de maison aux inquiétantes sautes d’humeur. En guise de moins bonnes surprises, on croisera Denis Lavant (Holy Motors) en taxidermiste du pauvre, et l’inattendu Michel Muller (Wasabi) dans le rôle d’un flic aussi balourd que courbé sous le poids des clichés que le genre réserve habituellement à la fonction (avec ici la crédibilité en moins). Si on manque ici cruellement de matière à ressentir la moindre émotion partagée avec les protagonistes (particulièrement nombrilistes, et dès lors insipides et aux réactions complètement disproportionnées), on ne peut que ressentir l’effroi de leur situation de communs des mortels aux prises avec un environnement de plus en plus oppressant. Par défaut, le jeu de qui est le tueur et qui va-t-il frapper ensuite arrive naturellement et prodigue à nouveau le film vers ce qu’il ne devait pas être au départ. Surtout que les mises à mort sont partagées entre l’hyper-artistique et le douloureusement pathétique (le flingue dans la bouche, le piège à loup géant, les coups de harpon) donnant une impression de supercherie assez peu digeste.

Si le rythme lent et les plans fixes sont dans un sens typiques du cinéma français, ils accentuent ici une certaine tension languissante qui colle assez bien à la tension palpable entre les protagonistes. Cette tension, d’abord fragile puis comique (scène du repas avec un maître de cérémonie ébranlé si ce n’est moqué par l’assistance, son neveu et son sous-fifre) devient oppressante, et ce entre tous les personnages. Ces derniers, peu conscients de la menace qui les entoure, finissent par interagir de façon diamétralement opposée, jusqu’à recourir à un comportement étrange, voir absurde, mais en entretenant des relations jouant de plus en plus sur les attitudes, les regards, plus que sur les dialogues. On devine une forme de tension sexuelle entre les protagonistes, qu’ils soient mixtes ou non. Du couple formé par Sophie et Jeanne, adepte des caresses lascives, aux ébats infidèles et nocturnes de Jeanne avec Wilfried, ce dernier étant très convoité par le maître de maison Axel de Fersen, ou échangeant des regards appuyés avec Matthieu, lui-même en couple avec Mathilde. Jeunesse, beauté, inconscience et convoitise, comme autant de tableaux dont le cinéma français aime à se faire une spécialité parfois dépravée, mais toujours allégorique. Ici, dans le cadre d’un film noir, ces éléments sont autant d’appels plus ou moins subtils qui donnent de la profondeur à des personnages qui semblaient de prime abord vautrés dans la plus plate bêtise, comme dans la plupart des slasher movies, justement. On aime les jeux de regards, innocents comme ceux du petit Nicolas, inquisiteurs comme ceux du tueur caché sous le masque de loup, gourmands comme ceux que les personnages s’échangent constamment, ou pervers comme ceux du violeur qui va tôt ou tard tenter de commettre un nouveau larcin.

Il ne faut pas omettre d’indiquer que le film sert l’immense contrariété de ne pas présenter de scènes valables dans la forêt, anéantissant le potentiel de son titre et son aura, car qui n’était pas naturellement en attente d’une bonne course poursuite dans les bois, entre le loup et sa victime ? De poursuites, il n’y en aura finalement aucune, et de plans du loup, que très peu, le film se traînant langoureusement sur 90 interminables minutes jusqu’à l’exposition d’un tueur et d’un mobile bien peu convaincants, presque prétexte à croire en une imposture de téléfilm. À défaut de ne pas être totalement inintéressant, mais parsemé d’amateurisme dans l’interprétation et les coups de théâtre, ce final grossier et inachevé laisse un goût amer. En tiendra-t-on vraiment rigueur puisque cela permet d’expédier un métrage qui était nourri de grandes intentions et d’autant de capacités et qui finit enlisé sous la fumisterie de son scénario creux et le sentiment malaisant qu’il laisse (in)volontairement derrière lui ?

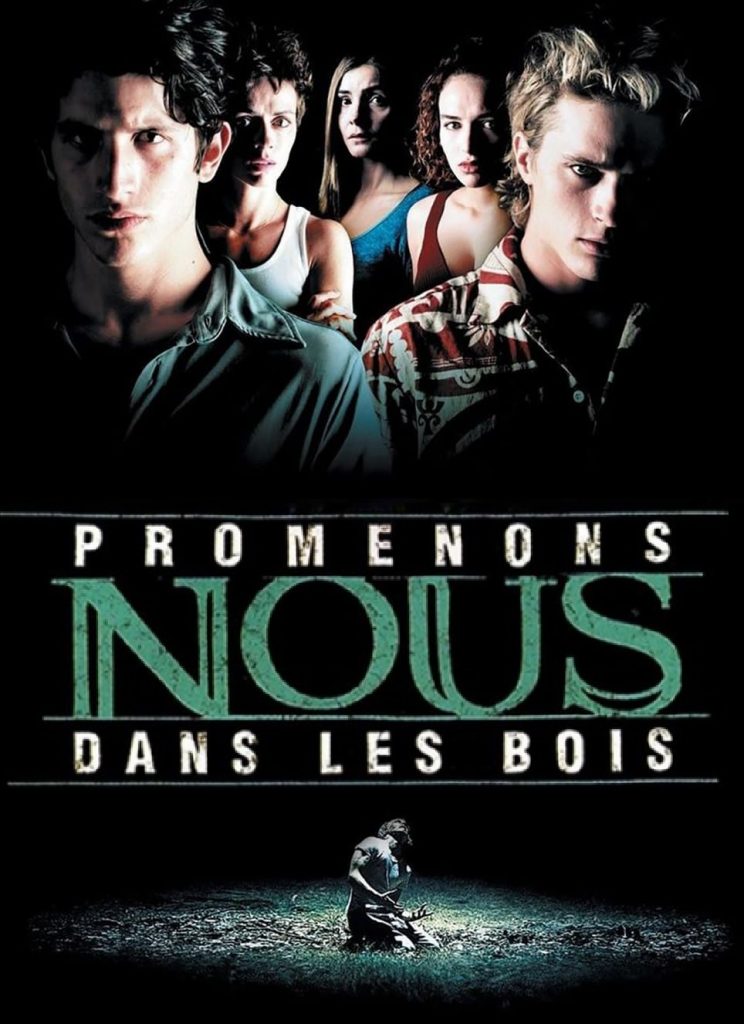

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

UN FILM DE LIONEL DELPLANQUE, FRANCE, 2000

● les + : une ATMOSPHÈRE OPPRESSANTE GRÂCE à une réal et une musique extraordinaires.

● les – : un scénario, des dialogues et un final au 36ème dessous…

● la meilleure séquence du film : les plans du château, la scène de la salle de bain parmi d’autres formidables accents de mises en scène hyper stylisés.

● Les pires scènes du film : le piège à loup géant, le honteux final, ou le spectacle amateur affligeant, mais c’est à l’arrivée de Michel Muller dans le rôle du flic qu’on franchit définitivement le point de non-retour…

Verdict : *****