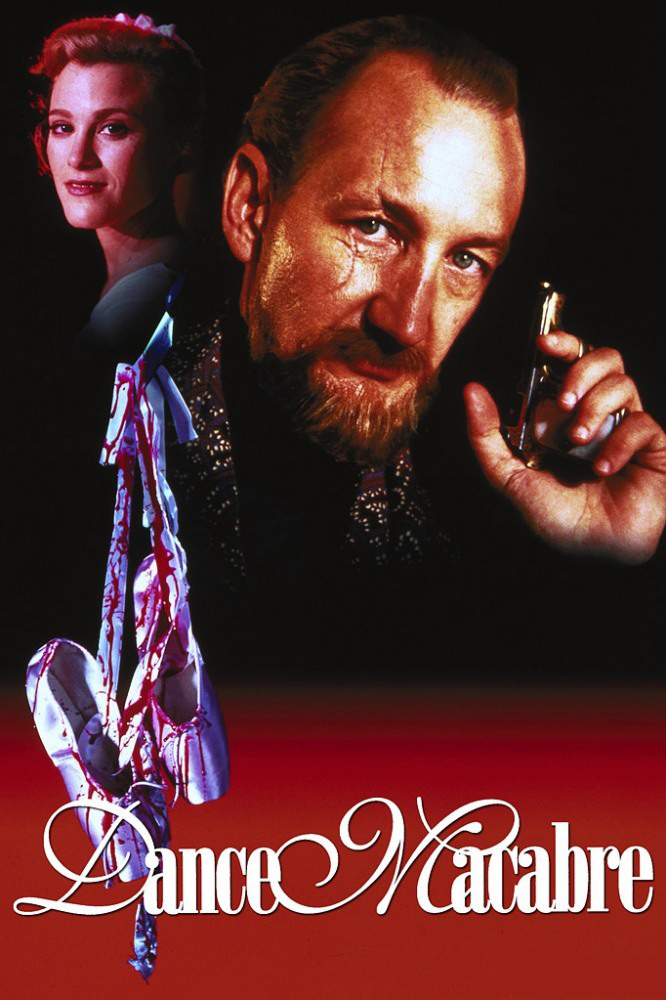

À ne pas confondre avec le conte baroque Danse macabre de 1964 avec Barbara Steele à son bord, le Dance macabre en analyse de ce mois est la mystico-série B réalisée par le spécialiste du bis Greydon Clark (Satan’s Cheerleaders, Terreur extraterrestre, Massacre dans l’ascenseur) en 1992, avec en tête d’affiche Robert Englund, en perpétuelle quête d’un nouveau rôle clé après avoir déjà campé Freddy Krueger à six reprises. Ce film, développé à la base pour être une suite du Fantôme de l’opéra de 1989 (réalisé par Dwight Little après Halloween 4, avec déjà Robert Englund dans le rôle titre) et s’appeler Phantom of the opera 2 : Terror in Manhattan ou Phantom of Manhattan, alors qu’il est en fait une épopée excentrique anglo-russe se déroulant à Saint Petersbourg, présente les élèves d’une prestigieuse école de danse aux prises avec des disparitions inquiétantes et un tueur mystérieux.

L’académie de Saint Petersbourg, dirigée d’une main de fer par Madame Gordenko et l’instructeur Anthony (Robert Englund), fait la fierté du monde de la danse soviétique et ouvre pour la première fois ses portes à de nouvelles recrues venant de par le monde, désireuses de devenir potentiellement les nouveaux petits rats de la scène russe. C’est en ces lieux que Jessica Anderson, inscrite contre son gré dans l’école par son riche patriarche souhaitant la voir devenir une nouvelle étoile, va devoir percer le mystère entourant les dirigeants de cet établissement dans lequel disparaissent ou succombent une à une ses camarades ballerines.

Si l’histoire ou la réalisation ne cassent pas des briques, il est d’emblée à relever que le cadre de cette académie, sa salle de danse et la scène du théâtre de Saint Petersbourg donnent à l’ensemble une impression folklorique, voire fantasque, qui rappelle les douces heures du giallo, qu’on retrouve d’ailleurs dans plusieurs des tentatives de renouveau auxquelles a participé Robert Englund (Le Fantôme de l’opéra ou Le marquis de Sade aka Night Terrors). L’acteur immensément prolifique et sans aucun doute adepte du maquillage (si ce n’est du transformisme complet) compose ici une performance intéressante. Loin de cabotiner en tant que maître des cauchemars comme il a pu le faire à de trop nombreuses reprises, il interprète ici un double rôle de composition, permettant de jouer sur plusieurs tableaux. Si son jeu d’acteur est toujours aussi impeccable, l’intrigue s’en retrouve toutefois diminuée puisque son suspense reposait quasi-intégralement sur l’illusion que son double rôle devait pouvoir opérer à l’écran. Le risque de choisir un acteur de sa trempe, reconnaissable entre mille après tant d’années de carrière n’était peut-être pas la meilleure stratégie pour conserver ce suspense.

Loin de pouvoir réellement nous plonger dans l’univers tarabiscoté des grandes scènes de la danse classique russe, Dance macabre profite toutefois de l’opportunité de poser ses caméras à Saint Petersbourg pour s’approcher du mirage. Quelques plans malaisants contribuent à jouer avec ce style déroutant de l’opéra, notamment via un public maquillé à outrance et observant la scène de spectacle sans aucune marque d’une quelconque émotion devant une interprétation magique sur fond du Lac des Cygnes. Au niveau du casting des jeunes filles, la plupart appartenant vraiment au monde de la danse, elles sont dès lors très douées pour les exercices pratiques mais beaucoup moins dans le rôle d’actrices pour faire transparaître les horreurs auxquelles elles sont confrontées. Au milieu de ces pouliches en mal de notoriété, et du journaliste essayant péniblement de mener l’enquête dans l’académie tout en entretenant une improbable relation amoureuse avec l’héroïne (Alexander Sergeyev, acteur russe disparu à Moscou à l’âge de 50 ans seulement), Robert Englund n’a qu’encore plus de place sur la piste pour briller de ses talents d’acteur transcendant le film à chacune de ses apparitions avec un charme immodéré.

Dance macabre ressemble finalement à beaucoup d’autres films, souvent italiens (on pense à Dario Argento et notamment à sa propre version du Fantôme de l’opéra avec Julian Sands et Asia Argento), en piochant dans des thématiques vues dans d’autres précédents classiques (dont bien entendu Psychose d’Alfred Hitchcock avec le trouble de la personnalité face à un amour perdu, ou encore Bloody Bird de Michele Soavi via l’univers des arts et du théâtre), y empruntant également quelque peu le style. Le budget de cette production anglaise et russe n’étant pas très impressionnant, le film ne sera distribué en salles qu’en Allemagne durant l’année 1992, avant de sortir directement en vidéo, notamment aux USA, et au Japon où il sera malhonnêtement vendu comme la fameuse suite du Fantôme de l’opéra de 1989. Le réalisateur Greydon Clark met en scène Dance macabre en quelques semaines, et compte à son actif de nombreux films de genres très variés, allant de métrages mystiques et sanglants (Dracula versus Frankenstein, Psychic Killer) à des productions sexy issues de la blacksploitation, telles que The bad bunch ou Black Shampoo, en passant par les cultissimes nanars lorgnant vers la série B de science-fiction : Le clandestin (Uninvited) ou Terreur extraterrestre (Without warning).

Mais au fait, est-ce que le film est un slasher ? Le début des années 90 s’est essayé à camoufler le sous-genre sous d’autres étiquettes plus valorisantes, Dance macabre est finalement plus proche du slasher que du thriller policier voire fantastique. Les fans de morts à répétition devront toutefois se contenter de meurtres assez timides, passant des coups de poignard à une sordide noyade, en passant par une impressionnante pendaison, une défenestration et une collision fatale dans une station de métro. Dance macabre, qui vaut donc plus pour son atmosphère et son acteur principal que pour son souhait de marquer le genre, n’a jamais été distribué sur un autre support que la VHS en France, affublé d’un doublage approximatif, et fait partie des raretés à redécouvrir dès que l’occasion le permet.

DANCE MACABRE,

UN FILM DE GREYDON CLARK, ROYAUME-UNI/RUSSIE, 1992

les + : un univers intéressant et une plongée dans un monde baroque original et inquiétant, sans omettre le plaisir de retrouver Robert Englund dans un double rôle étonnant.

les – : une réalisation mollassonne et un jeu d’acteurs en-deça des espérances

la meilleure scène du film : la pendaison sur la scène du théâtre de St-Petersbourg, et la révélation de madame face à une héroïne médusée.

la pire scène du film : le surjeu de certains acteurs (qui n’en sont en fait pas vraiment) et des séquences de meurtres assez peu efficaces.

verdict : *****